《道德vs愛》

個人奇怪,德國留學時在倫理學課堂上為什麼教授們沒談過「愛」這個概念? 遺憾當時未提問,不過倒是在思考過程中自己形成了些想法,個人認為,愛是激情的(passionate)、情緒感情的(emotional),因為感性走不遠,又有親疏遠近之分,因此愛不能成為社會秩序的基礎。

基本上個人認為人有「理性與感性二運算器」,感性個人認為是人的動物性,這動物性表現在常自相矛盾的本能、刺激,以及偏差,理性蒼白、無感,但具普遍性;二者是不同的原理,理性糾正感性,感性還干擾理性;感性的愛是近視的、自相矛盾的,動物性走不遠,不能作為社會道德;反之,只有具普遍性理性所產生的道德能建立道德社會。

孟子從四端談性善,四端確實是善的,但四端是感性的,走不遠,感性是有偏差的,孟子妄圖以擴充四端感性的方式達到保四海的目的,其真正效果是親疏遠近之分的階級社會。反之,康德的道德理念是先立下必須達普遍結果的標竿,再據此談道德,雖然無情緒感受,雖然蒼白,甚至要做到它的意志還一路飽受suffering(折磨、痛苦),但它能建立放諸四海而皆準的社會。

現在有宗教講「大愛」,它貌似偉大,但和孟子犯了同樣的錯誤,就是妄圖推廣愛端以達到大愛的普遍性,和孟子一樣都忽視了感性不能做道德基礎一樣的錯誤;聖經也有同樣的問題。

孟子曾批評墨子,「墨氏兼愛,是無父也。」墨子兼愛的意思接近道德或接近道德,因為較具普遍性或是普遍的。孟子批評墨子語顯示孟子不懂普世道德不能是感性的,還放任感性親情氾濫,終究只會建立朱門外路有凍死骨的社會。

道德與愛是兩個不同的概念,必須嚴格區分,區分之法就是認識二者分別出自理性與感性不同的來源。

中文「愛」的字義和英文「love」及德文「Liebe」的意義幾近相同,皆可用於男女情愛,對家人密友的愛與對社會整體或人類的愛。其中對後者在實踐上需要澄清為其實只有道德可以達到。恣意接近相同,可能因為中文「愛」來自西洋或後來深受其影響。

以男女情愛來說,大眾愛大美女、大帥哥,從這個現象可以推斷,絕大多數男子如有機會親炙大美女,會動搖他們對妻子或愛人愛的忠誠;即使沒有外界誘惑,由愛生恨的現象,這種恨的不道德結果,已足以令人對情愛的本質或真象產生質疑;女子亦同。

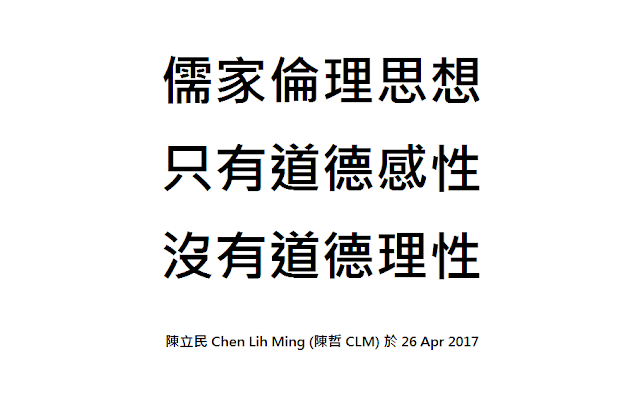

下為重點製成的圖卡:

《道德vs愛》

愛是動物性的,是激情的化學作用或說是感性的,愛不具普遍性,同質卻分親疏遠近,甚至會轉愛為恨;反之,道德是理性的,具普遍性,同質同對待,不同質規律漸差,應為社會制度的主要結構。

陳立民 Chen Lih-ming (陳哲) 製圖卡於 28 May 2022